TAYLOR, Jessica1

À medida que a menina se torna mulher, ao longo de sua vida, suas chances de serem assujeitadas ao trauma se tornam maiores. A maior parte das mulheres adultas se lembra de terem sido assediadas a caminho da escola, de sofrerem bullying, sofrerem tentativas de estupro ou estupros de fato, de terem sido ameaçadas, de terem testemunhado violência doméstica ou de terem perdido alguém que amam – o trauma é prevalente na maior parte das vidas de mulheres e meninas.

Não apenas sofremos estes traumas individuais, mas existimos enquanto mulheres em um patriarcado – um mundo que nos definiu como “menores do que”, desde nosso nascimento. Somos definidas como menos inteligentes, menos capazes, menos confiantes, menos bem sucedidas, menos importantes. Quando e se transpusermos o limite do “menores do que”, somos frequentemente punidas pela sociedade e por nossas redes de apoio. É por isso que garotas que são confidentes demais, que têm opiniões fortes demais, que têm sucesso ou inteligência demais são, via de regra, rotuladas como problemáticas e perturbadoras.

“A síndrome da papoula mais alta”, uma mulher me disse certa vez. O fenômeno cultural de podarmos e eliminarmos alguém considerado inteligente demais, bem sucedido demais ou inconformado. No Japão, o conceito é descrito como “o prego que está pra cima é martelado para baixo”.

Para compreender a experiência feminina no patriarcado é necessário reconhecermos que meninas e mulheres estão submetidas a angústia, discriminação e trauma no curso integral de suas vidas. Seja por comentários casuais, como “você arremessa que nem uma garotinha”, ou um hobby que “não é para garotinhas”, ou o assédio sexual constante vindo dos homens que berram das janelas dos ônibus, meninas em idade de crescimento vão aprendendo a estar no mundo que as sexualiza e degrada. Todas estas experiências traumatizam – tanto quanto qualquer forma de opressão e discriminação.

É difícil lidar com tal tratamento diariamente, por anos, e depois por décadas. É difícil viver em um mundo que fala com você no diminutivo, como se fosse uma criança estúpida – mas, ironicamente, reconhece nossa maturidade quando decide foder com a gente. E mesmo assim, isso acaba acontecendo conosco enquanto somos meninas, antes de sermos adultas que podem consentir.

De um ponto de vista trauma-informed, faz completo sentido que meninas e mulheres desenvolvam comportamentos, pensamentos e sentimentos que podem parecer estranhos, prejudiciais, anormais e até extremos. O que pode vir a ser considerado um problema ou uma questão de saúde mental parece absolutamente racional e normal quando consideramos as circunstâncias colocadas contra meninas e mulheres.

Por isso é crucial que não redefinamos os traumas das mulheres como doenças mentais, distúrbios de personalidades ou formas de psicose. Do meu ponto de vista, reconhecer que meninas e mulheres existem em um patriarcado onde estão majoritariamente sujeitas a traumas e violações reiterados, e depois são convencidas de que suas reações naturais e racionais são questões de saúde mental, termos como psicose e distúrbios de personalidade são formas poderosas de culpabilização da vítima, são insultuosos e insidiosos.

Essas definições não apenas condenam todas as respostas de mulheres e meninas como doenças ou pensamentos ilógicos, mas os sistemas, a mídia e a sociedade reforçam tais estereótipos aliciando mulheres e meninas, fazendo-nos acreditar que é vantajoso para nós que acreditem estar padecendo de quadros mentais incuráveis, em vez de validar nossas respostas, ouvindo nossos traumas e experiências. É uma jogada genial.

Eu sei que esta seção será uma das mais controversas neste livro, por isso desejo apresentar exemplos reais para analisar e explorar: você acredita nas mulheres que foram diagnosticadas e tratadas como doentes mentais ou você acredita que, de alguma forma, havia algo errado com elas?

DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Enquanto escrevia o livro, ouvi muitas mulheres que haviam sido diagnosticadas com depressão pós-parto ou psicose pós-parto enquanto estavam submetidas a abuso doméstico, abuso sexual e controle por coerção. Isto é particularmente importante, pois já sabemos há décadas que a violência masculina contra mulheres aumenta durante a gravidez.

Estatisticamente, estar sujeita à violência doméstica durante a gestação é mais comum do que quaisquer complicações biológicas da gravidez (UCSF, 2021). Simplificando a questão, existem mais chances de você ser espancada e abusada durante a gestação do que de desenvolver complicações médicas por conta do seu corpo ou do seu bebê.

Em 2013, uma meta-análise de 67 estudos, publicada por Howard et al., revelou que mulheres vítimas de violência durante a gravidez tinham três vezes mais chances de serem diagnosticadas com estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e outros distúrbios mentais.

À primeira vista, isso faz muito sentido (a não ser pela patologização desnecessária e pela insistência em que, de algum jeito, trata-se de uma doença mental estar traumatizada pelos abusos sofridos na gravidez). Entretanto, faz sentido encontrarmos mais respostas ao trauma e ao sofrimento em mulheres que foram abusadas durante a gestação – e, mesmo assim, ainda existe um esforço organizado para sugerir que elas estão doentes, e que suas respostas são anormais. Não apenas anormais, mas perigosas para o bebê, que é apresentado como “vítima” da situação – não vítima de violência doméstica, mas vítima da mãe doente.

Uma das mulheres com quem eu conversei teve de sair de uma das minhas palestras em 2019, visivelmente perturbada. A palestra versava sobre o mesmo tópico deste livro: a patologização de mulheres e meninas que foram sobreviventes de abuso. Ela era uma profissional brilhante da área de justiça criminal, com experiência no assunto, e estava em um assento ao fundo da plateia com uma amiga. Repentinamente, ela se levantou, escondendo o rosto, e saiu rapidamente do salão. Fiquei aliviada ao vê-la novamente, uma hora depois, para falar comigo após o evento.

Jenny me disse que, ao ouvir meu discurso, a ficha caiu, à medida em que foi lembrando que tinha sido diagnosticada com depressão pós-parto, medicada, patologizada e ignorada, ao invés de ter sua situação de abuso doméstico resolvida.

Quando Jenny tinha vinte e um anos de idade, engravidou de um homem de trinta, com quem estava se relacionando havia seis meses. Ele não era fisicamente violento, mas fazia muito gaslighting e controlava Jenny psicologicamente. Ele fazia bastante sexo com outras mulheres e quando elas contatavam Jenny para alertá-la sobre as traições, ele a acusava de ser doente mental, dizendo que sua mente não funcionava adequadamente, que ela estava alucinando. Com o tempo, ela começou a acreditar.

Quando o bebê nasceu, foi hospitalizado com uma complicação séria e foi submetido a uma cirurgia. O pai da criança desapareceu, alegando que não podia ir ao hospital por estar de luto pela morte do pai. Jenny aceitou a explicação a princípio, mas soube depois que ele estava fazendo sexo com uma mulher que, mais tarde, entrou em contato com ela.

O abuso continuou; Jenny tentou sair do relacionamento várias vezes, com muita dificuldade. Ela parou de comer e de dormir, perdeu 38kg em semanas, deixando-a com 44kg. Ela me contou que não estava deprimida, ela estava traumatizada pelo abuso, achando que tudo era alucinação. Ao menos uma vez, ele a atacou sexualmente a fim de “saber se ela estava se relacionando sexualmente com outros homens”.

Após mais quatro meses de abuso, Jenny foi ao seu ginecologista e contou toda a situação, incluindo o ex-companheiro abusivo e o que ele vinha fazendo com ela (ele a deixou quando o bebê completou seis meses). A esta altura, seus hábitos alimentares e sono haviam sido muito impactados, ela estava fisicamente debilitada e tinha desenvolvido gagueira. Ela disse ao médico que sentia medo constante, especialmente em relação aos homens. O médico ouviu e a diagnosticou com depressão pós-parto.

Jenny me disse o quanto isso incrementou a violência de seu ex, que passou a usar o diagnóstico para fortalecer o gaslighting, confirmando que ela era, afinal, doente mental e instável. Ela também me contou que o diagnóstico solidificou a culpa que sentia, aumentou suas dúvidas sobre si mesma e sua crença de que tudo se resumia a alucinações, concluindo assim que seu ex estava certo, e que ela tinha um distúrbio.

Prescreveram Citalopram e, sem suas palavras, “foi isso aí”. Mesmo anos depois, quando teve seu segundo filho, ela foi avaliada e monitorada de perto por um profissional, em função de sua “doença mental” e tendência à “depressão pós-parto”.

Ela me disse que meu discurso, em 2019, foi a primeira vez em que tinha se apercebido de que ela não tivera depressão pós-parto, e que o abuso sofrido em casa tinha sido completamente ignorado por profissionais que, ao invés de abordar a situação, haviam-na diagnosticado e medicado.

BORDERLINE/TPEI2

De longe, um dos diagnósticos mais comuns em mulheres e meninas que passaram por violência sexual masculina é o de borderline, ou transtorno de personalidade emocionalmente instável. Qualquer pessoa que trabalhe em abrigos de meninas e mulheres, centros para vítimas de estupro, serviços voltados para mulheres, serviços de apoio às vítimas de violência doméstica ou de apoio às vítimas de exploração sexual sabem que a atenderão a um público majoritariamente diagnosticado assim. De acordo com o DSM-V, 75% de todos os diagnósticos de borderline são mulheres.

O NHS3 descreve os transtornos de personalidade como “distorções de personalidade persistentes e de longa duração que interferem na capacidade do sujeito de sustentar relacionamentos” (NHS, 2004). Isto sempre me pareceu pouco plausível, mesmo antes de eu ter conhecimento e prática no assunto. Eu não conseguia imaginar como alguém podia ter uma personalidade “transtornada” quando a personalidade, em si, é um conceito tão contestável. Por décadas, psicólogos e psiquiatras tentaram classificar “tipos de personalidade”, com frequência usando medidas psicométricas altamente falhas.

A personalidade é, em geral, teorizada como um traço estável de nós mesmos que permanece ao longo de nossas vidas. Contudo, mesmo evidências anedóticas apontam que a maior parte das pessoas muda consideravelmente ao longo da vida. Você tem a mesma personalidade que tinha dez anos atrás? Você espera ter a mesma personalidade e caráter em vinte anos?

E quanto às perguntas que caracterizam as avaliações psicométricas?

Você as responderia da mesma forma no dia em que foi demitida e em um lindo feriado em que não tivesse que trabalhar? Você responderia da mesma maneira se seu relacionamento estivesse chegando ao fim e se estivesse na fase inicial de um relacionamento envolvente? Você sequer responderia da mesma maneira em um dia e no dia seguinte?

É provável que “personalidade” seja algo flexível, dinâmico, com nuances e complicado – e virtualmente impossível de se fixar em categorias. E isso não implicaria dizer que distúrbios de personalidade são a mesma coisa – escorregadios e difíceis de categorizar?

Uma das coisas que mais me deixam perplexa sobre personalidades e “distúrbios” é o quanto são brancos ocidentais, e o quanto a disciplina sempre foi elitista, a maneira como ignora a diversidade em personalidades, normas e caráteres em diferentes culturas, tempos históricos e línguas. O que pode ser considerado “normal” para uma personalidade nos EUA ou na Grã-Bretanha poderia ser considerado anormal e desequilibrado em outros lugares.

Se tomarmos a mim mesma como exemplo, sou em geral introvertida, mas também sou assertiva, confiante, analítica, lógica, crítica a ponto de ser cínica, honesta, persistente, independente e determinada. Estou comprometida com um propósito, e tendo a estreitar meu foco na direção de meus objetivos ou sonhos. Não tenho conexões emocionais fortes com pessoas, mas aquelas com quem tenho são extremamente importantes para mim. Não tenho interesse em conversa fiada, assuntos frívolos ou em ser educada sem razão. Não sou muito diplomática e posso soar fria e desinteressada nos outros. Não sou necessariamente boa em trabalhos em equipe, mas sou uma líder forte e um tipo de “lobo solitário” natural. Tenho um senso de humor afiado. Não sigo regras que não acho éticas e que não funcionem a favor dos interesses da humanidade. Não gosto de burocracia. Sou cética em relação à natureza humana e ao estado do mundo. Não sacrifico meus valores, não importam os riscos. Sou uma perfeccionista, e ao contrário de como as pessoas me “veem”, sou muito reservada, e só me deixo conhecer por uma ou duas pessoas.

Esta é uma janelinha para a minha “personalidade” – que, se estivéssemos falando em termos psicológicos, seria classificada como INTJ pelo Indicador de Myers-Briggs (por hoje – quem sabe onde estarei em algumas décadas?). De acordo com o MBTI, tenho um dos tipos de personalidade mais difíceis de se encontrar entre as mulheres. Este tipo é descrito pelo Indicador como bem-sucedido, composto de traços desejáveis. O INTJ ocorre, aparentemente, muito mais em homens do que em mulheres, provavelmente porque muitos de seus “traços” são atribuídos à masculinidade, mas não à feminilidade.

Todavia, este modelo é específico de uma sociedade misógina e capitalista. Minha personalidade seria reverenciada e celebrada em culturas coletivistas? Ou eu seria vista como doente mental? Seria expulsa, punida, torturada? Castigada como uma bruxa? Seccionada e medicada? Se eu fosse morar em outro país, seria percebida como sociopata? Considerada emocionalmente instável e inacessível? E se eu fosse negra, que percepção teriam de mim? E se eu me masculinizar mais? E se eu fosse um homem?

A personalidade, bem como aquilo que a torna equilibrada ou não, é, afinal, social, cultural e historicamente situada?

São perguntas amplas, estou ciente disso. Ainda assim, se estamos nos propondo a diagnosticar dezenas de milhares de meninas e mulheres com desequilíbrios em suas personalidades, impactando-as pelo resto de suas vidas, não deveríamos, primeiro, responder a estas perguntas?

Eu estava administrando um centro de atendimento a vítimas de estupros em 2013 quando ficou patente que a maior parte delas havia sido diagnosticada com borderline, nos meses subsequentes à violência sofrida. Muitas delas foram submetidas a coquetéis de diferentes medicações e sujeitas a todo tipo de descaso e discriminação enquanto pacientes com borderline.

Em 2021, o NHS usou o seguinte questionário para diagnosticar borderline. O diagnóstico é positivo se as mulheres responderem cinco ou mais perguntas afirmativamente:

- Você tem um medo intenso de ser deixada sozinha, de modo a agir de maneiras incomuns ou extremas, como telefonar constantemente para as pessoas (excluindo comportamentos de automutilação)?

- Você tem um padrão de relacionamentos intensos e instáveis com outras pessoas, que variam entre acreditar que as ama e que são maravilhosas, odiá-las e achá-las terríveis?

- Você se envolve em atividades impulsivas em duas áreas potencialmente danosas, como sexo desprotegido, uso de drogas sem prescrição, aposta, abuso de bebida alcoólica e consumismo desenfreado (excluindo automutilação e comportamento suicida)?

- Você tem oscilações de humor severas, sentindo-se intensamente deprimida, ansiosa e irritadiça, podendo durar algumas horas ou alguns dias?

- Você tem sentimentos de vazio e solidão de longa duração?

- Você tem sentimentos repentinos de raiva e agressividade que considera difíceis de controlar?

- Quando você se vê em situações estressantes, tem sentimentos de paranoia, ou sente que está desconectada do mundo e do próprio corpo, dos próprios sentimentos e do próprio comportamento?

O questionário e critérios de diagnóstico são tão amplos que a maioria das pessoas traumatizadas ou em sofrimento poderiam responder positivamente a cinco ou mais destes itens. É muito comum entre meninas e mulheres que buscam apoio em situações de violência sexual apresentar a maior parte dos itens da lista – não porque elas tenham um transtorno de personalidade, mas porque elas foram violadas e traumatizadas pela violência masculina. Comumente, esse abuso, violência e controle se estende por períodos de meses ou anos.

Infelizmente, o diagnóstico de borderline é um dos mais prejudiciais para mulheres, na medida em que ela será tratada como manipuladora, mentirosa e instável (Timoclea, 2020). É por isso que mulheres com borderline são assinaladas com o diagnóstico para serviços de atendimento emergencial sem que saibam disso. Muitos cirurgiões gerais assinalam a paciente com borderline como uma paciente de risco, assim como ambulâncias, bombeiros, policiais e os serviços sociais.

Isto significa concretamente que as mulheres e meninas com este diagnóstico podem ser tratadas como instáveis, não confiáveis e exageradas quando acessam serviços emergenciais solicitando atendimento.

Em 2017, uma jovem chamada Keira* entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha ciência de que os serviços emergenciais estavam sinalizando meninas e mulheres como borderline em seus sistemas internos. Ela me contou que recebeu o diagnóstico depois de denunciar exploração sexual e tráfico de pessoas para a polícia. Ela estava envolvida em um julgamento que determinou que vários homens eram, de fato, culpados, e mesmo assim, ela foi diagnosticada e medicada como se tivera um transtorno de personalidade.

Poucos anos depois, Keira observou que o médico a tratava como se ela estivesse louca. Ele ignorou todas as queixas físicas, desde as dores de cabeça até a menstruação irregular. Quando ela entrou em contato com a política por conta de uma mulher que a estava assediando, quatro policiais apareceram em sua porta, ao invés de um ou dois, que é a praxe. Quando ela se tornou mãe, foi tratada como uma ameaça para os próprios filhos. Quando chamou uma ambulância, diante de uma emergência certa noite, o veículo que chegou à sua casa foi um carro de polícia. Quando um de seus filhos adoeceu, o hospital a encaminhou para um centro de serviços sociais. Ela não entendia por que estava sempre sendo tratada com a camisa de força – até que um profissional lhe contou que este era o procedimento padrão, já que ela estava assinalada com um transtorno de personalidade.

Transtornos de personalidade são notoriamente difíceis de se remover do histórico das mulheres – mesmo na presença de evidências substanciais de serem diagnósticos nocivos ou incorretos. É amplamente acordado que transtornos de personalidade duram a vida toda e não têm cura. Estranhamente, porém, um estudo com centenas de pessoas diagnosticadas com borderline concluiu que 85% dos pacientes estavam em remissão há mais de dez anos, e que 12% tinham apresentado recaídas no mesmo período (Gunderson et al. 2011). O que nos interessa neste quadro é que, apesar de apresentar evidências de que os sintomas são temporários, a linguagem e a conceptualização do transtorno de personalidade significa que os profissionais jamais os considerarão “curados”, apenas “em remissão”, até que a inevitável “recaída” aconteça, devido ao transtorno.

Deveríamos parar e considerar, por um momento, quão importante é a linguagem medicalizante. Uma vez diagnosticada com um transtorno de personalidade, você apenas está em “remissão”, mas nunca “curada”. Quando e se você se vir em outra situação traumática, tal situação será encarada como uma “recaída”. Como escapar ao diagnóstico quando a linguagem e a teoria são tão circulares?

Uma abordagem trauma-informed simplesmente argumentaria que as mulheres são propensas a períodos em que suas capacidades de lidar com o trauma não interferem no seu dia-a-dia. Contudo, ter seus gatilhos disparados em novas situações traumáticas é comum e altamente provável. Nada disso sugere a presença de um transtorno de personalidade duradouro.

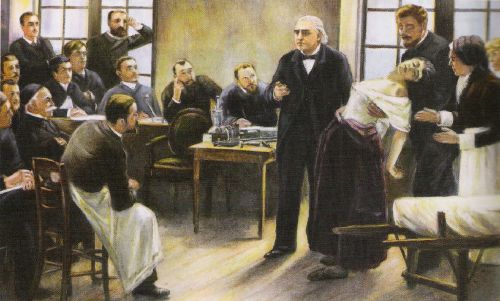

O borderline de hoje está para a antiga “histeria”. Meninas e mulheres conformam a maior parte dos diagnósticos, os critérios são tão vagos quanto o profissional da saúde desejar, e os resultados são anos de medicamentos, discriminação e tratamentos. Ussher (2013) o explica muito bem ao dizer que as mesmas mulheres que um dia foram queimadas como bruxas tornaram-se as histéricas trancadas em manicômios, e que hoje estão sendo diagnosticadas com borderline e medicadas para o resto da vida.

TRAUMAS DO ESTUPRO

Em 2018, eu trabalhei junto a um time de assistentes sociais britânicos que procuravam tornar sua prática com meninas adolescentes mais trauma-informed. Eles trabalhavam com crianças que haviam sido traficadas e exploradas sexualmente, de forma que a maioria dos casos eram meninas entre onze e dezessete anos que haviam sido aliciadas, estupradas, abusadas e traficadas por homens que moravam perto delas.

Um assistente social estava trabalhando com Jayden, uma menina de dezesseis anos que havia sido violentada por inúmeros homens em estacionamentos e hotéis em uma cidade vizinha. A princípio, a assistente descreveu Jayden como difícil, preguiçosa, avessa à escola e desconectada. Todavia, durante meu treinamento, discutimos questões acerca da patologização das adolescentes e ela me perguntou sobre a medicalização de meninas estupradas.

As atuais normas da NICE deixam claro que crianças abaixo de dezoito anos não devem ser medicadas para depressão e ansiedade – a pesquisa clínica demonstra que o uso de antipsicóticos gera uma gama de complicações médicas em crianças, incluindo ganho de peso, diabetes e letargia. Tal risco é de tamanha profundidade que as diretrizes lançadas em 2003, alertando médicos, pais e responsáveis acerca dos perigos da diabetes infantil causada pelos antipsicóticos, instruem a monitorar a criança continuamente, à procura de sintomas. A despeito de não haver testes que confirmem a segurança e a eficiência dessas drogas, em 2011 as prescrições de antipsicóticos para crianças sobraram e quintuplicaram para as idades pré-escolares (Harrison et al., 2012). Além disso, a maior parte das crianças a quem se prescreveram os medicamentos foram ensinadas que tinham “síndromes” ou “transtornos” que não requeriam medicação. Resumindo, médicos estão usando equivocada e propositalmente medicamentos para lidar com crianças cujos comportamentos são considerados problemáticos, como agressão, irritabilidade, humor depressivo e trauma (Harrison et al., 2012).

Eu e os assistentes discutimos a falta de evidências para medicar crianças traumatizadas por abuso, negligência e estupro. Discutimos que a maneira como estão sendo medicadas é muito mais barata, como um band-aid, do que meses de apoio e terapia.

Ao fim da sessão, a assistente falou que Jayden havia sido medicada com doses cada vez maiores por dois anos, entre os quatorze e os dezesseis, a partir do momento que fizera a denúncia à polícia, Os médicos começaram dando-lhe 20mg de sertralina por dia para tratar a ansiedade (um antidepressivo usado principalmente para adultos e crianças diagnosticados com TOC ou depressão profunda), mas não haviam observado melhora em seu comportamento e humor. Depois de algum tempo, a medicação chegou a 200mg por dia, e neste ponto a assistente descreveu que a menina “parecia um zumbi que dormia vinte horas por dia e era incapaz de sustentar um diálogo”. Ela deixou de ir à escola e não tinha sido capaz de completar o ensino médio. Ela reclamava, constantemente, de se sentir mal, ter sintomas incomuns e não conseguir se concentrar. Tornou-se reclusa e quase não saía do quarto.

Perguntei se Jayden recebera qualquer suporte ou terapia desde os estupros, e a assistente me contou que não havia nada disponível, pois a menina era “muito transtornada”. A assistente se inquietou e começou a chorar comigo, ao passo em que se deu conta de que ela, e diversos outros profissionais, haviam iniciado um processo que resultou em intensa medicalização e sedação de uma adolescente que estava sofrendo o trauma de múltiplos estupros.

Eu gostaria de que esta fosse a exceção. Mas existem hoje nos EUA e na Grã-Bretanha muitos casos exatamente como este.

Em 2020, trabalhei com outro time de especialistas em meninas que haviam sido sexualmente abusadas e exploradas. Uma das assistentes estava auxiliando uma menina de doze anos chamada Molly que não conseguia dormir depois de ter sido estuprada pelo pai. Neste caso, a profissional havia rejeitado o diagnóstico e a medicalização por meses, mas foi ignorada, pois não era médica. Assim, Molly foi diagnosticada com depressão profunda e distúrbio de sono, recebendo uma prescrição de melatonina.

No começo, o tratamento não teve impacto, e a menina reclamou de ataques de pânico, flashbacks e falta de sono. A prescrição de melatonina foi então redobrada, o que fez com que Molly dormisse mais à noite, mas ocasionou também episódios de sonambulismo, terrores noturnos, sudorese noturna, e episódios em que dormia em sala de aula, acordando aos berros. Molly atribuiu tais sintomas à melatonina e começou a recusá-la, o que fez com que fosse reenviada a especialistas da saúde mental e proteção à criança, que marcaram encontros entre a menina e os pais como forma de encorajá-la a tomar a medicação.

Molly contra-argumentou, dizendo que havia lido na internet que a melatonina pode causar efeitos colaterais e que não queria mais tomar; esta decisão foi encorajada pela profissional que então trabalhava com a menina. Ao invés de ser ouvida, Molly foi instruída a não acreditar em tudo que lê na internet; ninguém deu ouvidos à assistente que acompanhava o caso. A medicação continuou sendo administrada, apesar dos efeitos colaterais. Os pais foram, então pressionados a administrar a medicação. Molly, é claro, apesar de ter apenas 12 anos de idade, estava absolutamente certa. É muito provável que os sintomas estivessem sendo causados pela alta dosagem de melatonina combinada com o desprezo pelo trauma advindo do abuso paterno.

Temas recorrentes em exemplos como este incluem o desprezo crônico ao trauma advindo do abuso, ignorância sobre o tema, negligência aos danos causados às meninas e mulheres super-medicadas até se tornarem dóceis, cansadas e tão submissas quanto possível. Na maior parte dos casos como estes, as meninas e mulheres são submetidas a doses cada vez maiores de medicamentos em acabam por deixá-las letárgicas, confusas, assustadas, cansadas e com problemas de memorização. Por outro lado, elas passam a ser descritas como “mais calmas”, “capazes de dormir”, “menos controvertidas” e “mais fáceis de manejar”.

A situação tem similaridades notáveis com a maneira como os médicos descreviam as mulheres melancólicas: “é o tipo de dama com quem se gostaria de relacionar”, por estarem quietas e submissas na medida certa (Ussher, 2013).

Pode-se concluir, então, que ao invés de abordarmos os traumas das mulheres, enormes e complexos, há uma cultura de diagnosticá-las com transtornos mentais que as encoraja a se medicarem diariamente. Uma dos impactos mais prejudiciais desta prática é a subsequente internalização da culpabilização da vítima, as dúvidas a próprio respeito, frutos da descredibilização dos mecanismos e respostas das mulheres aos seus traumas reais, reputados como inválidos e irrelevantes. Pelo contrário, elas são tratadas como doentes mentais, em função de um “transtorno”, “desequilíbrio” ou “determinação genética”.

TRANSTORNOS RELACIONAIS

Não era suficiente patologizar os traumas, as personalidades e as reações das mulheres ao ter filhos em ambientes profundamente estressantes. Meninas e mulheres também precisam ser patologizadas e diagnosticadas com “transtornos relacionais” por décadas.

“Transtornos relacionais” dizem respeito à teoria das relações em geral; e a teoria das relações é uma daquelas teorias que gozam de longevidade, sem serem contestadas ou submetidas a pensamento crítico.

Nos anos 1930, John Bowlby estava atuando como psiquiatra (onde tratava de crianças com “transtornos emocionais” aplicando diversos tratamentos) quando começou a teorizar que as relações mais primárias que os bebês têm com suas cuidadoras (as mães) deixam uma marca duradoura nos filhos que pode alterá-los por toda a vida. Esta sugestão desencadeou milhares de estudos e inúmeras teorias sobre as relações humanas que foram denominadas teoria desenvolvimentista, trabalho social, psicoterapia e estudos do desenvolvimento infantil por décadas.

Bowlby argumentou que os bebês desenvolviam uma forma primária de se relacionarem com a pessoa que respondesse exata e rapidamente a suas demandas, e de o vínculo assim construído se tornaria uma fonte de segurança para explorar e compreender o mundo, desenvolvendo, a partir daí, relações com outras pessoas. Se este vínculo inicial não obtivesse sucesso por algum motivo (muitas teorias sobre as relações culpam as mães), acredita-se que a falta de segurança no vínculo primário terá consequências como menos inteligência ou mais agressão. Portanto, o vínculo primordial que o bebê desenvolve com a mãe é o protótipo para todas as outras relações e vínculos do sujeito para o resto da vida (Bowlby, 1969).

Em algum momento, isto resultou em um conjunto de teorias e modelos chamados “estilos de apego”. Pesquisadores sugerem que bebês desenvolvem um modelo interno e duradouro de apego, que serão usados para relacionamentos futuros ao longo da infância e da idade adulta (e inclusive quando se tornam pais e mães).

Estilos de apego

| Apego seguro | Bowlby (1988) descreve o apego seguro como a capacidade de se conectar bem e com segurança em relacionamentos com outros e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de agir autonomamente quando a situação é apropriada. O apego seguro é caracterizado pela confiança, uma resposta adaptativa ao abandono, e à crença de que se merece amor. As pesquisas mostram que 50% das crianças desenvolvem “apegos seguros”. (Moulin et al. 2014) |

| Apego evitativo | Crianças com apego evitativo tendem a evitar interação com cuidadores e mostram sofrimento durante separações. Isto pode ocorrer em consequência de os pais terem ignorado tentativas da criança de estabelecer intimidade, e a criança pode ter internalizado a crença de que não podem depender intimidade para esta ou qualquer outra relação. Pesquisas mostram que 20% das crianças têm apegos inseguros – ou evitativos. (Moulin et al. 2014) |

| Apego ambivalente | O apego ambivalente é caracterizado por uma preocupação de que os outros não corresponderão aos desejos do sujeito por intimidade. Isto pode ser causado quando a criança aprende que seus cuidadores ou pais não são confiáveis e não podem ofertar, de maneira consistente, reciprocidade afetiva ou respostas às suas necessidades. Pesquisas mostram que 25% das crianças têm apegos inseguros – ambivalentes e ansiosos.(Moulin et al. 2014) |

| Apego desorganizado | Main e Solomon (1986) descobriram que uma proporção considerável de crianças na verdade não se enquadrava nas três categorias supracitadas. Eles categorizam os divergentes como tendo um apego desorganizado. O apego desorganizado é classificado quando as crianças demonstram sequências de comportamentos que não possuem objetivos ou intenções observáveis, incluindo, obviamente, comportamentos contraditórios em seus apegos.Pesquisas mostram que 5% das crianças possuem apegos desorganizados. (Moulin et al. 2014) |

Enquanto graduanda, profissional trabalhando com crianças, e depois como estudante de PhD, fui ensinada que o apego era um comportamento sólido, duradouro e imutável. Quando eu era bem mais jovem e isto me foi ensinado com autoridade, não questionei nada. Foi apenas trabalhando com mulheres de meninas e mulheres que comecei a questionar se a noção de um protótipo de apego vitalício era verdade.

Mas e as meninas que tiveram pais brilhantes, amorosos e seguros, e foram abusadas por seus namorados na adolescência, desenvolvendo medo de intimidade que dura por décadas?

E as meninas que foram estupradas e espancadas pelos pais, mas seguiram em frente e desenvolveram relações amorosas, estáveis e felizes com futuros companheiros?

E as meninas que foram traficadas e abusadas por ambos os pais, mas seguiram para famílias adotivas com quem tiveram apegos seguros, felizes?

E as mulheres que eu conheci que tiveram apego seguro com um companheiro, mas apego ansioso com outro? E as mulheres que demonstraram múltiplos tipos de apego de uma vez só?

E as meninas e mulheres que eram, por exemplo, seguramente apegadas à mãe, mas evitativas em relação ao pai, seguramente apegadas às amigas, mas ansiosamente apegadas aos namorados, e depois seguramente apegadas ao companheiro/a de vida?

Nada disso fazia mais sentido para mim. Certamente, o apego é dinâmico, fluido, mutável e influenciado ao longo de toda a vida? Certamente o “apego” depende de você já ter sido, ou não, aliciada e abusada? Algumas mulheres e meninas apresentam vínculos absolutamente seguros com o abusador que as prejudica e amedronta com frequência – o que a teoria diria sobre essas meninas?

Obtive minha resposta depois de anos trabalhando com essas meninas e mulheres – elas frequentemente eram diagnosticadas com transtornos de apego na adolescência ou na infância, e ouviam que seus transtornos as impactariam por toda a vida.

Transtornos de apego são definidos pelo DSM-V como “efeitos de perturbações significantes em vínculos, especialmente vínculos sociais, causados por abuso, negligência ou maus tratos prolongados durante a primeira infância. Os efeitos das perturbações são o oposto de um apego seguro”.

Essencialmente, o DSM diagnostica apegos inseguros como transtornos mentais que demandam tratamento. Enquanto a maior parte das crianças e adolescentes são encaminhados para a terapia, muitas outras recebem medicação, sugerida para “controlar questões comportamentais ligadas ao transtorno de apego”.

Transtorno de apego têm tantas comorbidades que a apresentação o quadro pode ser complexa e confusa. Medicação antipsicótica atípica e estabilizadores de humor, que não são tradicionalmente prescritos nestas situações, parecem o tratamento adequado para crianças com transtorno de apego e suas comorbidades.

Alston, J. The Psychiatric Times, 2007.

Muitas meninas que foram estupradas, abusadas sexualmente por familiares ou exploradas sexualmente e traficadas são diagnosticadas com transtornos de apego (entre outros). Isto se vê com frequência nos trabalhos de assistência social, proteção da infância e outros serviços que oferecem suporte às meninas e suas famílias. Meu trabalho em centros para vítimas de estupro, justiça criminal e tráfico significa que me deparei inúmeras vezes com esta afirmativa: todas essas milhares de meninas e mulheres tinham transtornos de apego que as afetariam para sempre. Os profissionais falavam delas como se elas estivessem quebradas e condenadas a relacionamentos falidos e a maternidades mal-sucedidas.

Conheci Holly alguns anos atrás quando ela estava trabalhando com Diana*. Diana tinha catorze anos e tinha recentemente tinha sido alocada em um programa de proteção após ter sido traficada pela mãe, pelo pai e outros membros da família para exploração sexual. Holly era uma profissional experiente e exausta, que sabia que Diana estava traumatizada, e rejeitou qualquer sugestão de que a menina estivesse mentalmente desequilibrada ou doente.

Diana tinha onze anos quando um grupo de adultos da família começou a abusar dela em encontros familiares. Fizeram vídeos e fotos do abuso que foram compartilhados on-line em redes de pedófilos. À medida em que crescia, a família levou Diana para hoteis e estacionamentos onde pessoas dos círculos on-line pagavam a família para abusar dela e estuprá-la.

Aos quinze anos, Diana foi tutelada pelas autoridades locais, que moveram uma ação contra os pais e a família. No abrigo, Diana não confiava em ninguém. Quando os profissionais demonstraram cuidado, atenção e respeito, ela os rejeitava e ficava na defensiva. Ela se recusava a ficar sozinha com quaisquer funcionários do local e parecia incapaz de formar vínculos saudáveis com eles. Na escola e no abrigo, Diana tinha dificuldades em manter amizades e outros relacionamentos. Se qualquer pessoa se aproximasse demais dela, ela os afastaria ou alegaria qualquer coisa sobre qualquer um, só para se manter sozinha.

Decorridos alguns meses, a equipe requisitou que Diana fosse encaminhada ao CAMHS, que a diagnosticou com borderline e transtorno de apego.

Holly me abordou e solicitou ajuda, falando de Diana eloquentemente. Ela me contou que, em seu entendimento, Diana estava respondendo com naturalidade a um trauma sério, e que nenhum de seus comportamentos era irracional ou transtornado. Eu concordei. Diana estava mostrando alguns sinais muito claros e óbvios de trauma, tentando se proteger, mas nenhum desses sinais era anormal ou desequilibrado. Na verdade, eram respostas inteligentes e racionais.

Ela se protegia cortando todos os acessos a ela. Ela se recusava a ser tragada por outra relação com um adulto que diz amá-la. Ela tirava de sua vida as pessoas que diziam se importar com ela e que diziam poder mantê-la em segurança. Ela usava acusações para manter a equipe longe dela.

O que ela estava fazendo era genial. Ela estava usando cada pedacinho do poder que lhe restara para se proteger a todo custo. Ela era uma jovem de quinze anos em uma unidade de segurança que a isolava de toda a sua família e de todos os seus amigos. Seus pais estavam sendo processados e ela havia sido estuprada e vendida milhares de vezes, ela esta a quilômetros e quilômetros de casa e de sua escola – e agora esses adultos desconhecidos estavam falando que ela era especial, que se importam com ela, que a amavam e que ela estava segura.

Os instintos de Diana estavam certíssimos. Ela estava fazendo a coisa certa. Ela usou todas as evidências de que dispunha sobre adultos que haviam mentido para ela, prejudicando-a, e agora estava usando tais evidências para se proteger de danos futuros. Isto não caracteriza transtorno de nenhuma natureza – as respostas dela eram racionais, justificáveis, passíveis de explicação, normais e naturais.

Eu iria mais longe, dizendo que medicar Diana e colocá-la numa terapia designada para “administrar” e “melhorar” seus apegos seria, em si, um abuso. Precisamos nos perguntar por que profissionais que desejam quebrar sua última barreira protetora. Por que gostaríamos de fazer com que ela desaprendesse tudo o que comprovou sobre os adultos que a aliciaram. Por que gostaríamos de pisar em seus instintos para que ela confie em adultos novamente.

É óbvio que esse tratamento nunca foi sobre Diana. É sempre em benefício dos profissionais e instituições. Eu vi casos de meninas tratadas como ela inúmeras vezes, o que me fez pensar por que gostaríamos tanto de extinguir sua resposta ao trauma de um jeito tão definitivo, e se esse tipo de tratamento não poderia ser considerado uma forma de gaslighting. Meninas que sabiam que os adultos estavam mentindo para elas, dizendo-lhes que estariam seguras e queridas, e que então as exploraram e prejudicaram – agora estamos dizendo a elas que têm transtornos mentais? Um transtorno mental que as impede de construir vínculos saudáveis, que precisa de medicamento e terapia? Estamos falando a elas que precisam “trabalhar isso”?

Essas meninas estão corretas em não confiar em nós. Eu jamais diminuiria esse instinto. Dada a horrenda história e presença da misoginia em nossas profissões, prefiro mesmo que não confiem em nós, que continuem críticas e que se protejam.

OS ARGUMENTOS POR TRÁS DE “TRAUMA CAUSA TRANSTORNOS MENTAIS”

Uma das respostas mais comuns que recebo ao dar aulas, palestras ou escrever sobre esses exemplos são pessoas que me escrevem para dizer que estou errada, e que alguém que elas conhecem tem, ou elas mesmas têm, diversos diagnósticos de transtornos psiquiátricos, mas que nunca foram “traumatizadas”. Eu recebo demais essa resposta. As pessoas genuinamente acreditam que elas nunca foram submetidas a uma única experiência traumática ou estressante, e que não há nada (ou ninguém) em seu convívio que as está machucando, e que seus transtornos mentais são apenas desequilíbrios químicos anormais em seus cérebros, e que ninguém as pode explicar ou curar.

Em minha experiência profissional, menos de uma hora na presença de uma pessoa assim me fará descobrir anos de lutas, preocupações, medos, raiva, perdas, injustiça, trauma, sofrimento, discriminação e abuso que elas nunca ligaram a seus sentimentos e pensamentos. É, na verdade, muito comum que as pessoas comecem a procurar serviços de apoio ou terapia seguras de que sabem o que as incomoda e como resolvê-lo, e acabam concluindo que há algo muito mais complexo, enterrado no fundo delas mesmas e que nunca recebeu reconhecimento ou suporte.

Algumas, por sua vez, irão descartar grande parte de meus argumentos e o conteúdo deste livro, dizendo que o trauma causa psicose, transtornos de personalidade e questões de saúde mental – e essas duas são são mutuamente excludentes. Algumas pessoas argumentarão que o jeito de separar transtornos psiquiátricos de traumas como a raíz dos transtornos emocionais e comportamentais é útil e não é profissional. E alguns, ainda, dirão que esse tipo de distinção é prejudicial.

Porém, como este livro demonstra, você não pode divorciar a opressão e o abuso da psiquiatria das raízes dos transtornos, critérios diagnósticos e tratamentos. A tradição inteira e a disciplina da psiquiatria jaz sobre a criação de vítimas e no convencimento destas de que elas são doentes mentais necessitadas de meses ou anos de tratamento.

A mensagem moderna que encoraja a “desestigmatizar a saúde mental” é, por isso, um oxímoro. É impossível “desestigmatizar” pessoas que estão sendo estigmatizadas por diagnósticos psiquiátricos que as denomina anormais e transtornadas. A definição de “estigma” é “a percepção de que certo atributo de uma pessoa faz dela alguém inaceitavelmente diferente ou anormal em relação às outras, levando à discriminação e ao preconceito”. Esta não seria toda a estrutura da psiquiatria? Não seria a psiquiatria apenas um meio legitimado de estigmatizar e isolar pessoas que são profundamente diferentes?

Não se pode mitigar um estigma se o sistema se baseia na estigmatização.

Não podemos normalizar as condições que o sistema determina que são anormais e que precisam de intervenção médica.

O processo de diagnosticar um paciente com um quadro psiquiátrico retirado do DSM consiste em diagnosticá-lo com um “transtorno” que o secciona em relação ao resto da sociedade como sendo mentalmente doente, em necessidade de tratamento, supervisão, controle, acompanhamento médico. São diagnosticados e, por isso, estigmatizados. A única maneira de se acabar com o estigma é cessar a fabricação de diagnósticos e focar mais em abordagens humanísticas, centradas na pessoa, não-patologizantes.

Trauma é trauma. As respostas ao trauma são naturais, normais, racionais e justificáveis. O trauma constitui uma função física, social e psicológica importante. O trauma não causa transtornos de personalidade. Não causa problemas psiquiátricos. Não causa criminalidade. Não causa transtornos de apego.

A PROBLEMÁTICA CONQUISTA DOS ACEs4

Em 1998, as pesquisadoras Felitti et al. se propuseram a estudar as experiências adversas na infância (ACEs) a fim de saber se estas poderiam indicar consequências futuras no estilo de vida, saúde e morte. Em uma amostra de 9.500 adultos, encontraram que aqueles que foram sujeitos a abusos na infância estavam mais propensos a cometer crimes, morrer de câncer ou diabetes, serem mães na adolescência, abusarem sexualmente dos próprios filhos, fumar, beber em excesso, tornarem-se desempregados e ter doenças crônicas.

Ou é assim que se acredita.

Falo em “acreditar” pois é nisto que os ACEs se transformaram. Uma crença. Uma lenda. Um mito. Um pacote de mentiras.

Em um prazo curtíssimo, os estudos e achados se tornaram folclore. A grande imprensa, websites, conferências, pessoas públicas, influenciadores digitais, treinadores de cowboys e oportunistas se tornaram autoridades em ACEs e, da noite para o dia, havia uma indústria inteira de pessoas que sequer haviam lido as sugestões experimentais da relação entre abuso na infância e saúde física em nível populacional.

Os ACEs se baseiam em milhares de profissionais predominantemente brancos, de classe média, trabalhando para a Kaiser-Permanente nos EUA na década de 1990. Nasceram de alguns achados interessantes na década de 1980 que ligavam obesidade a outros problemas de saúde e fatores sócio-econômicos. Ela uma amostra muito específica, extraída em um momento específico. A análise dos dados não foi baseada em indivíduos, mas em tendências de distribuição em uma amostra grande de pessoas (que é a definição de um estudo epidemiológico). O objetivo do estudo não era prever desfechos, nem fazer inferências sobre crianças ou adultos específicos. Na verdade, os estudos nunca incluíram crianças nas amostras, uma vez que a premissa para participação no estudo era de que todos os participantes fossem adultos.

O estudo só continha dez experiências adversas possíveis, porque, de acordo com os autores, o objetivo não era rastrear os traumas, nem se destinava a ser aplicado em indivíduos – tratava-se apenas de uma seleção de dez formas possíveis de abuso e negligência para explorar os dados em uma escala populacional a fim de investigar as relações entre traumas na infância e complicações de saúde ulteriores.

As dez experiências adversas são limitadas e falhas de muitas maneiras. Elas incluem abuso sexual, físico, verbal, negligência, encarceramento do pai ou mãe, divórcio dos pais, adicção ou dependência química de um dos pais, e um familiar com “transtorno mental”.

Por exemplo: os pesquisadores incluíram abuso sexual apenas se o violador dosse cinco anos mais velho que a vítima, ou mais. Incluíram violência doméstica apenas se a mãe fosse a vítima. Os únicos impactos rastreados se circunscrevem ao lar. Reputar a mesma importância para o abuso sexual e o divórcio dos pais, e equipararam o encarceramento de um dos pais a negligência.

Não foram incluídas adversidades como pobreza, racismo, homofobia, sexismo, bullying, exílio, a condição de refugiado, doença crônica, pessoas em situação de rua, acidentes ou ferimentos sérios, deslocamento populacional compulsório ou outras formas de crime e iniquidade.

Não se trata de dizer que o estudo seja de baixa qualidade, mas que estava interessado em apenas dez adversidades específicas para sua investigação em escala populacional. O estudo não era exaustivo sobre as formas de trauma, nem se pretendia a explorar as diferentes maneiras pelas quais as crianças podem ser abusadas e oprimidas. Isto quer dizer que os questionários de ACE excluíram algumas das adversidades mais comuns do mundo – não se destinando a ser instrumentos de investigação e mensuração do trauma.

Foi ficando mais claro com o tempo que os profissionais não tinham lido o estudo e não tinham entendido se tratar de uma análise epidemiológica. Os profissionais e políticos, porém, inventaram diversos achados que nunca foram reportados por quaisquer pesquisadores.

Um dos mais notáveis é o vídeo do Departamento de Saúde do País de Gales sobre conscientização acerca dos ACEs. No desenho, que alcançou mais de um milhão de visualizações das redes sociais, repete-se a afirmação de que meninas vítimas de adversidades vão se tornar mães na adolescência ou são filhas de mães adolescentes. Não apenas o vídeo retrata uma família pobre e vulnerabilizada, mas produz um retrato que esconde o óbvio: meninas que se tornam mães antes dos dezesseis foram vítimas de estupro.

Ao invés de abordar o problema (violência masculina contra meninas), mas mães adolescentes são colocadas no centro do problema como multiplicadoras de ACEs – um ciclo que não pode ser quebrado. É um trauma intergeracional, genético e determinístico do qual não conseguirão escapar. Como se suas gravidezes fossem o resultado de uma concepção milagrosa causada pelo próprio trauma.

E esta não é a única informação equivocada no vídeo, que eu critiquei em meu canal no Youtube em 2020. O vídeo afirma que as adversidades na infância causam danos cerebrais irreversíveis em crianças, tornando-as raivosas e incapazes de controlar emoções. Isso sugere que crianças que passaram por “adversidades” se tornarão criminosos, alunos relapsos, fumantes, alcoólatras, perpetradores de abuso doméstico e desempregados.

A culpabilização das mães no vídeo é, ainda, algo a ser pontuado.

Ao longo da animação, cujo título é “Experiências adversas na infância – País de Gales”, o personagem masculino conta a história ds ACEs, nas quais ele é submetido a abuso e negligência quando criança, tornando-se um adolescente violento, abusivo e mau aluno, tornando-se um obeso, fumante, alcoólatra, careca, ignorante, desempregado e criminoso que morre de falência cardíaca e câncer.

A mãe de seus filhos – e sua própria mãe, na história – é apresentada como depressiva, incapaz, alguém que precisava de ajuda para lidar com o abuso que sofria do marido, e que precisava de ter lido mais histórias para o filho e lhe comprado mais brinquedos. Isto o teria consertado. O personagem conta que a polícia teve de ir a sua casa “ter uma palavrinha” com sua mãe, exortando-a a protegê-lo melhor do pai abusivo, bem como ensinando-lhe que ela precisava aprender a lidar com a situação quando ficasse “pesada demais”.

A desinformação sobre as ACEs se espalhou com sucesso no Reino Unido, EUA, Nova Zelândia, Suécia, Canadá e outros países por quase uma década.

Isto não se deu porque os autores tivessem obscurecido seus achados ou se precipitado a conclusões que só seriam viáveis mediante uma ginástica mental. Eles não deram informações errôneas, nem encorajaram esse alastramento de presunções e patologizações das pessoas que passaram por experiências adversas na infância.

Na verdade, em julho de 2020, os autores do estudo original conduzido em 1998 se pronunciaram no American Journal of Preventive Medicine para esclarecer a situação: seu trabalho estava sendo deturpado para patologizar e antecipar os diagnósticos de crianças e adultos vitimizados por abuso e negligência.

Ainda assim, enquanto escrevo isto em 2021, o uso das ACEs ainda goza de uma reputação positiva crescente como se tivesse sido baseado em evidências, como se fosse trauma-informed, útil para mulheres e meninas vítimas de violência sexual e abuso na infância.

As “pontuações” de ACEs (de zero a dez, baseadas no original, plagiadas do trabalho de Felitti et al. 1998), são usadas para “pontuar” adultos e crianças numa escala de ACEs, mensurando a quanta adversidade foram expostos. Os pontos são utilizados para prever possíveis comportamentos das vítimas ou mudar os serviços aos quais têm direitos. Em geral, “é sabido” que uma pontuação acima de 4/10 resultará em saúde e educação precárias, criminalidade, transtorno mental e dependência.

Por favor, observem que “é sabido” foi usado aqui para denotar a presunção generalizada entre os profissionais de que isto seja verdade, apesar da ausência de evidências – e apesar de toda a premissa ser a má interpretação de um estudo que nunca se propôs a induzir tal pontuação iy categorizar indivíduos dessa forma.

Tais pontuações causaram e ainda causam danos não relatados. Para aqueles grupos cujos traumas foram historicamente marginalizados e minimizados, o mau uso das ACEs e suas pontuações apenas incrementou a marginalização, ignorando a opressão, o trauma racial e a perseguição.

A PATOLOGIZAÇÃO DE MULHERES E MENINAS VIA ACEs

Em 2016 participei de uma reunião no norte da Inglaterra para discutir como fazer a autoridade legal fornecendo serviços sociais ser mais trauma-informed. Um administrador começou a descrever o novo programa piloto que eles tinham desenvolvido, pegando as pontuações ACEs de mulheres grávidas que faziam exames a cada doze semanas. Olhei por detrás do meu computador. Me perguntei aonde estávamos indo com aquela conversa. Eles estavam monitorando mulheres grávidas para conhecer seus traumas de infância, para lhes oferecer um suporte adequado? Para oferecer planos de parto trauma-informed? Para nos assegurarmos de que teriam apoio adequado caso os procedimentos médicos disparasse seus traumas?

Nada disso.

Eles estavam rastreando as mulheres e meninas grávidas, pontuando seus ACEs, como parte de um programa piloto que colocaria milhares de bebês ainda por nascer em uma lista de “gravidezes de risco”, e começariam a investigar se as mães eram ou não capazes de manter seus filhos.

Aqui, a presunção precisa ficar clara: mulheres que foram abusadas na infância não se tornam mães adequadas e seus bebês estão em risco.

Eu não tenho uma “cara de paisagem”, então provavelmente ficou claro que eu estava chocada e abalada diante dessa intervenção. Passei algum tempo explicando por que esta abordagem não era trauma-informed, e na verdade era bem o oposto: era patologizador e traumático. Depois de minha persuasão, o piloto foi encerrado, e meu contrato foi igualmente encurtado – mas, durante a escrita deste livro, não consegui saber quantos bebês foram colocados na lista, quantos bebês entraram para o registro de crianças em situação de risco, quantos foram retirados de suas mães e não sei como acessar esses dados.

Existem inúmeros outros exemplos de como os ACEs são erroneamente usados para oprimir e patologizar mulheres.

Em 2020, recebi a mensagem de uma jovem de vinte e quatro anos que me relatou ter sido estuprada na adolescência e sofrido abuso na infância. Um assistente de caridade completou um questionário de ACEs com ela quando ela tinha dezessete anos, e sua pontuação foi de 8/10. O assistente informou-a de sua pontuação dizendo-lhe que isso acarretava altas chances de ter câncer, diabetes, obesidade, suicídio, criminalidade e desemprego.

Ela me disse por mensagem que havia desistido de cursar a universidade, aceitando que sua vida fora destruída pelo abuso na infância. Ela era boa aluna na escola, mas sua pontuação em ACEs fez com que se sentisse danificada para a vida toda.

Agora, aos vinte e quatro, ela me contactava dizendo que assistira alguns de meus vídeos sobre ACEs sendo usados erroneamente e conduzindo a resultados equivocados; e disse que eu fiz com que ela percebesse que poderia ter, afinal, ido para a universidade. Ela se candidatou, como uma aluna madura, naquele mesmo dia.

Embora esta possa soar como a história de sucesso de uma abordagem trauma-informed, capaz de informar a respeito de uma abordagem patologizante e superá-la, o que me chama atenção é o fato de que ela passou sete anos de sua vida achando que não era boa o suficiente para o ensino superior porque foi equivocadamente informada por um profissional que se julgou versado o suficiente para ensiná-la quão cedo ela morreria por conta de uma pontuação ACE.

Como foi que as ACEs ganharam a reputação de aliados das mulheres e meninas enquanto eram usados para oprimi-las e patologizá-las assim?

A resposta é tão simples quanto irritante: é um método sedutor, bem mais fácil do que validar anos de trauma.

Profissionais acreditaram genuinamente, entre suspiros e desinformações, que poderiam dar a meninas e mulheres uma “pontuação de trauma” de um a dez, que poderia prever seus futuros e informá-las sobre quais serviços procurar.

É rápido. É fácil. Requer pouco esforço intelectual ou compaixão. Reduz humanos a uma escala.

Ela é um dois. Vai se safar.

Ela é um cinco, precisa de terapia e medicação.

Ela é um sete, é melhor fazer uma triagem dos riscos que oferecerá ao bebê quando se tornar mãe.

Ela é um nove. Caramba, como é que ela ainda está viva?

Na Austrália, as ACEs já estão sendo usadas por companhias de seguro para rastrear as pessoas que contraem planos de saúde e seguros de vida. Diversas vezes por mês, recebo e-mails de australianas que foram recusadas por serviços de saúde vitais por conta de suas ACEs montarem alto demais.

Tenho alertado profissionais por muitos anos de que isso poderia vir a acontecer no Reino Unido, e de que as companhias de seguro começariam a usar adversidades na infância e traumas para impedir que mulheres acessassem planos de saúde – tudo baseado na presunção de que a “ciência” poderia prever seus riscos para doença, suicídio, automutilação e criminalidade.

No verão de 2021, a ativista e sobrevivente de Rotherham, Sammy Woodhouse, twittou publicamente que, de todas as companhias de seguro do Reino Unido, apenas uma estava disposta a lhe oferecer um seguro de vida, por conta de seus traumas e experiências sendo traficada na infância para exploração sexual.

Se a patologização de meninas e mulheres já não fosse problema suficiente gerado pelo uso equivocado de ACEs, percebi em 2019 que mais e mais criminosos estavam tentando se safar de suas penas reivindicando as ACEs. Vi isso acontecendo nas redes sociais, na imprensa, ouvi isso em discussões de caso entre profissionais. Oficiais trabalhando com criminosos em condicional demonstraram preocupação sobre as ACEs em seu serviço, pois está-se reivindicando que investiguem as pontuações em ACEs de estupradores e homens que espancam mulheres, oferecendo apoio a esses homens.

Se, por um lado, estou disposta a reconhecer que todos têm o direito humano ao apoio e à segurança, minha preocupação envolve a maneira como os ACEs estão sendo usados para explicar a violência masculina – homens afirmando que suas motivações para serem violentos e abusivos são suas experiências adversas na infância.

Em 2020, ouvi falar de um homem (se é que se pode chamar e-mails abusivos e repetitivos, por dias a fio, “ouvir falar”) que apoiava a ideia de ACEs. Ele vira uma de minhas palestras que se opunha a essas ideias e me escreveu para compartilhar o que achava de minha abordagem. Ele havia construído um negócio em torno das ACEs, oferecendo suporte e treinamento, e acreditava que as ACEs explicavam adequadamente seu próprio comportamento criminoso, seus relacionamentos turbulentos e seu tempo na prisão. Ele não tinha experiência prévia no campo da saúde mental, sua experiência profissional era a de um comerciante.

Quando respondi afirmando que as experiências adversas na infância não levam adultos a tomar a decisão de abusar, prejudicar ou violentar outro ser humano, ele ficou, obviamente, raivoso, e me mandou quase cem mensagens em todas as redes sociais, uma vez que me recusei a levar a conversa adiante. A verdade doi. Milhões de meninas e mulheres são estupradas, abusadas, traficadas, prejudicadas, violadas e discriminadas na infância e, ainda assim, elas perfazem um ou dois por cento de todos os criminosos violentos ao redor do globo. Estatisticamente, portanto, isto sugere que não existe relação entre experiências adversas na infância e criminalidade, a não ser que estejamos falando de violência masculina.

Meninas e mulheres são significativamente mais propensas a serem abusadas e traumatizadas na infância, de forma que elas deveriam representar a maior parte dos criminosos violentos, superando homens e meninos numericamente no mundo todo. E mesmo assim, elas conformam uma fração mínima de criminosos violentos em escala mundial. O folclore em torno das ACEs em torno de crianças abusadas se tornarem criminosos violentos não sobrevive à matemática básica e à lógica.

Abusar, violentar, prejudicar, oprimir, estuprar e agredir pessoas é uma escolha ativa – não um resultado predeterminado de uma infância adversa.

A história das ACEs é a história de um questionário roubado, usado equivocadamente, hoje aplicado para dar pontuações arbitrárias sobre adversidades na infância, usado para patologizar meninas e mulheres e expiar a culpa de homens e meninos violentos.

- TAYLOR, Jessica. “Reframing women’s trauma as mental illness”. Sexy but psycho. London: Constable, 2022. Tradução: @taticafeminista ↩︎

- Transtorno de personalidade emocionalmente instável (N da T). ↩︎

- NHS, National Health Service, é a rede de prestação de serviços em saúde oferecidos gratuitamente pelo governo da Grã-Bretanha em território nacional. (N da T) ↩︎

- Adverse childhood experiences, em português experiências adversas na infância. A sigla será mantida em seu original anglófono, visto que é desta forma que os profissionais da saúde o utilizam em publicações científicas no Brasil. ↩︎

REFERÊNCIAS

Bowlby, J. (1969) Attachment and Loss: Volume 1. Attachment, New York, Basic Books.

Bowlby, J. (1988) A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development, New York, Basic Books.

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P. & Marks, J. S. (1998) ‘Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study’. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258. https://doi.org/10.1016/s0749-3797(98)00017-8

Gunderson, J. G., Stout, R. L., McGlashan, T. H., Shea, M. T., Morey, L. C., Grilo, C. M., Zanarini, M. C., Yen, S., Markowitz, J. C., Sanislow, C., Ansell, E., Pinto, A. & Skodol, A. E. (2011) ‘Ten-year course of borderline personality disorder: psychopathology and function from the Collaborative Longitudinal Personality Disorders study’. Archives of General Psychiatry, 68(8), 827–837. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.37

Harrison, J. N., Cluxton-Keller, F. & Gross, D. (2012) ‘Antipsychotic medication prescribing trends in children and adolescents’. Journal of Pediatric Health Care: official publication of National Association of Pediatric Nurse Associates & Practitioners, 26(2), 139–145. https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2011.10.009

Main, M., & Solomon, J. (1986) ‘Discovery of an insecuredisorganized/disoriented attachment pattern’. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.), Affective Development in Infancy (pp. 95–124). Ablex Publishing.

Moulin et al. (2014) Baby Bonds: Parenting, Attachment, and a Secure Base for Children, University of Bristol.

Timoclea, R. (2020) ‘Demonic Little Mini-skirted Machiavelli’: Expert conceptualisations of complex post traumatic stress disorder (CPTSD) and borderline personality disorder (BPD) in female forensic populations, VictimFocus, UK.

UCSF, (2021) Domestic violence and pregnancy, University California San Francisco. https://www.ucsfhealth.org/education/domestic-violence-andpregnancy

Ussher, J. (2013). ‘Diagnosing difficult women and pathologising femininity: Gender bias in psychiatric nosology’, Feminism & Psychology, 23(1), 63-69. doi: 10.1177/0959353512467968